目次

1 30年前の「馬場歩き」

「馬場歩き」という言葉は、いつごろから使われ始めたのだろうか?

1997年刊の『早稲田大学キャンパス言葉辞典』にはすでに項目があるので、少なくとも97年には存在していた語である。第1回でも紹介したとおり、2025年4月の「早稲田ウィークリー」では「馬場歩き」の成立について言及されている。

複数の知人に確認したのですが、現在50歳以上の卒業生は現役時代に「馬場歩き」という言葉を使っていなかったそうで、比較的新しいワードなのかもしれません。

これによると、1975年生まれより上の人は「馬場歩き」を使っていないということになる。高校卒業後すぐ18歳で大学に進学すると仮定すると、1994年入学以降の学生から「馬場歩き」は生まれ、2025年現在まで約30年の歴史を持つ言葉だということになる。もしそうであれば、1997年の『早稲田大学キャンパス言葉辞典』は、かなり初期の「馬場歩き」をキャッチしたものだと言えそうだが、本当にそうなのだろうか?

実は、この『早稲田大学キャンパス言葉辞典』の「馬場歩き」項全体は以下のようなものである。

ばばあるき【馬場歩き】

(文)★★☆☆☆,(本)★★★☆☆

早稲田大学、または早稲田から高田馬場まで歩いていくこと。「どうやって帰る?」「ばばあるきで」[同:ありばば・あるばば]→ありばば、あるばば、ちゃりばば、らんばば

辞書の項目なので、当然まず見出しとその通常の表記(漢字仮名交じり)が書かれるが、続いて示されているのはこの辞典ならではのもので、早稲田大学生による「なじみ度」の調査結果である。(文)は文キャン、(本)は本キャンの学生を示しており、黒星が多いほどなじみ度が高い。2025年現在の学生は、文キャン、本キャンとも調査対象者全員が「馬場歩き」を使用すると答えているので、なじみ度に置き換えれば星5つとなるであろうが、1997年時点では文キャンが星2つ、本キャンが星3つと、それほど学生へのなじみ度は高くないことが見て取れる。

また、現在の学生の目には異様に映るであろう「ありばば」「あるばば」等の言葉が掲載されている。[同:ありばば・あるばば]という表示は、この項目、つまり「馬場歩き」の同義語として「ありばば」や「あるばば」が存在するという意味である。2025年現在、「馬場歩き」と同じ意味での「ありばば」「あるばば」を知る学生は皆無と言って良い。さらに、「→」の後に挙げられた語は、この辞書内の別の箇所にこれらの項目が存在するため参照せよとの表示である。「ありばば」「あるばば」の項目を見てみよう。

ありばば

(文)★★☆☆☆,(本)★★☆☆☆

早稲田大学、または早稲田から高田馬場まで歩いていくこと。「アリババと12人〈引用者注:原文ママ〉の盗賊」にかけたしゃれ。「どうやって帰る?」「ありばば」[同:あるばば・ばばあるき]

あるばば

(文)★☆☆☆☆,(本)★★☆☆☆

早稲田大学、または早稲田から高田馬場まで歩いていくこと。「どうやって帰る?」「あるばば」[同:ありばば・ばばあるき]

なお、「ちゃりばば」は早稲田から高田馬場まで自転車でいくこと、「ランばば」は早稲田から高田馬場まで走って行くことだそうで、いずれも星1つとなり「ありばば」や「あるばば」よりもなじみ度が低いため、それらの派生と考えられる。しかし、「ありばば」のなじみ度は本キャンで少し劣るものの、「馬場歩き」とあまり変わらない星2つなのである!しかも、派生の語まで生産しているとなると、それなりに学生間に浸透していたものだと考えられる。ここで気になるのは、同じような意味を指す語として「馬場歩き」「ありばば・あるばば」があるということは、どちらが先に生まれたのか、いつ生まれたのか、「ありばば・あるばば」はいつ、どうして使われなくなったのかということである。

このような、「馬場歩き」の成立時期と成立初期における意味、そして今はなき「ありばば・あるばば」との関係など、語の成り立ちや歴史を解明するのは日本語学の醍醐味である(と筆者は思っている)。そこで今回は、「馬場歩き」の歴史について調査してみた。

2 早稲田OB・OGへの調査

歴史を調べるには歴史資料を紐解くか、当時を知る人々に話を聞くかしかない。そして残念ながら、キャンパス言葉のような俗語は資料に残りにくいという弱点がある。しかし!早稲田大学には、いるではないか。OG・OBという貴重な早稲田言語話者が。今回は特に90年代に早稲田大学の学部生として過ごした方を中心に、1983年から2000年までの早稲田入学者にアンケートをとり、お話をうかがった。有効回答者数は計39名である。

今回、不特定多数からの情報を集めるのではなく、主に早稲田大学の教職員や大学院生を対象とし、さらにそのご友人を紹介していただく形をとることで、データの信頼性を担保することにした。働き盛りの忙しい方々から貴重な情報をいただくことができたこと、この場を借りて感謝申し上げたい。 このような情報の集め方を採用したこともあり、入学年ごとの回答者数にかなり偏りが生じてしまった。また、調査対象者の教員の中には大学院を早稲田で過ごした方も多く、「大学院時代の記憶と混ざって分らなくなってしまった」という場合は、念のため個別のアンケート項目の有効回答から外している。さらに、「馬場歩き」の使用には所属キャンパスが大きく影響することが理工学部の調査(第4回参照)でわかったため、今回は本キャンと文キャンの出身者のみの結果を分析することにした。そんなわけで、集めたデータ数の少なさや偏りが課題となるが、ひとまず今あるデータを元に考察してみたい。アンケートのしかたも対面で説明しつつ質問する方法、アンケート用紙を配布する方法、Googleフォームで回答を収集する方法など、さまざまになってしまったが、基本的な質問項目は統一されている。

3 「馬場歩き」はいつからあるの?

まずは下記のような質問をした。

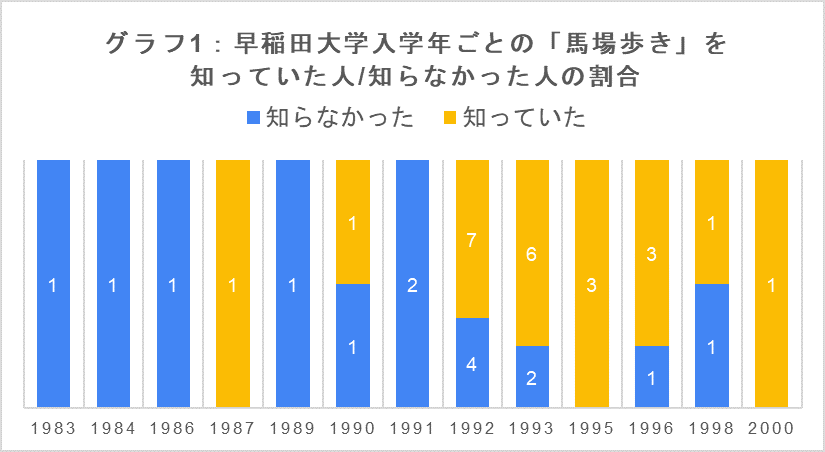

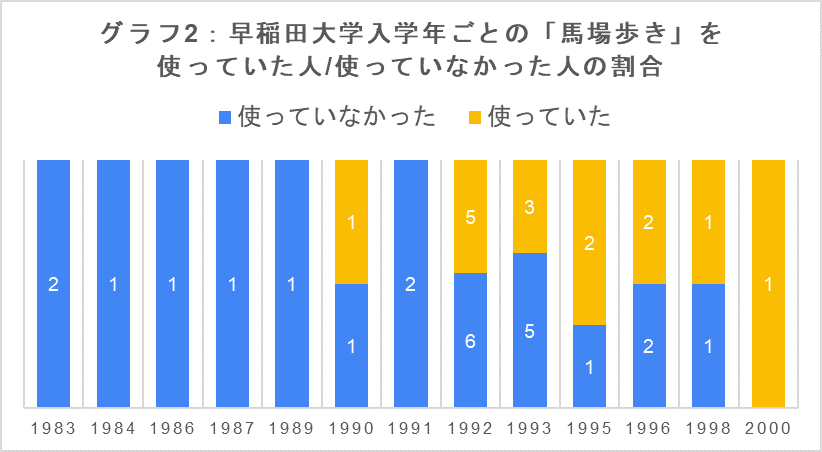

「馬場歩き」という言葉を学部在学当時知っていましたか?「馬場歩き」という言葉を学部在学当時使っていましたか?この結果が下記のグラフ1およびグラフ2である。

今回調査した中では1983年以降、「馬場歩き」の最初の認知者(知っていた人)が1987年入学、最初の使用者(使っていた人)が1990年入学であった。これにより、「馬場歩き」の成立は当初の想定よりさらに10年近く遡ることになり、40年弱の歴史を持つ語だと認定できそうである。もちろん、成立当初は認知者も少なく、使用者も限られていたことが想定できる。しかし1992年入学者では認知者が過半数を超え、1995年には使用者が過半数を超えている。つまり、「馬場歩き」は少なくとも1987年ごろには成立し、1990年代前半から認知度が高まって、1990年代後半には多くの使用者を獲得していった語であると言えよう。

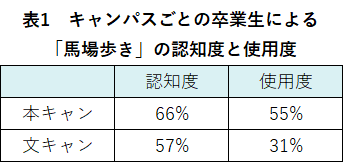

出身キャンパス別に認知度と使用度を見ると表1の通りである。

文キャンよりも本キャンの方が認知度・使用度ともに高いことがわかる。これをふまえると、「馬場歩き」は本キャンの学生の間で発生し広まった言葉の可能性があるであろう。

4 「馬場歩き」の意味は変わった?

アンケートでは、次のような質問もした。

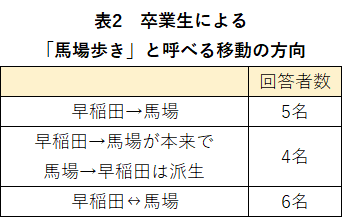

「馬場歩き」とはどちらからどちらの方向へ歩いて移動することを言いましたか?「馬場歩き」を使っていたと答えた15名による、この質問への回答結果は表2の通りである。

早稲田→馬場の方向のみを可とした回答者は5名のみであり、残る10名は早稲田↔馬場の双方向を可と回答した。馬場→早稲田の方向のみを可とする回答者はいなかった。さらに、双方向を可と回答した人のうち4名は早稲田→馬場が本来の意味であり、馬場→早稲田はその派生で可能になった意味であると答えた。これらのことをふまえると、「馬場歩き」はその成立当初は早稲田→馬場の方向の移動のみを意味していたが、そこから意味を広げて馬場↔早稲田の双方向の移動を指すことも可能となったことがわかる。このことは、現役大学生を対象にした調査と語構成から考察した第2回においても推測していたことだが、今回の卒業生を対象とした調査で「馬場歩き」の歴史を知ることによって裏付けられた。

ただし、早稲田→馬場の一方向の意味から早稲田↔馬場の双方向の意味が派生するまでの時間は、思った以上に短いようである。今回のアンケート回答者のうち、「馬場歩き」を使っていたと回答した最も早い例が1990年入学者であり、意味は早稲田→馬場の一方向のみとのことだった。このことからも一方向のみが成立当初の意味だとうかがえるが、次に早い1992年入学の使用者はもうすでに5名中4名までが早稲田↔馬場の双方向の意味で使えると回答している。1987年ごろにこの語が成立したと考えると、成立からたった5年ほどですでに派生義が見られ、定着しているのである。

5 「ありばば・あるばば」との関係は?

「ありばば・あるばば」については、どのくらい認知度・使用度があるのだろうか。

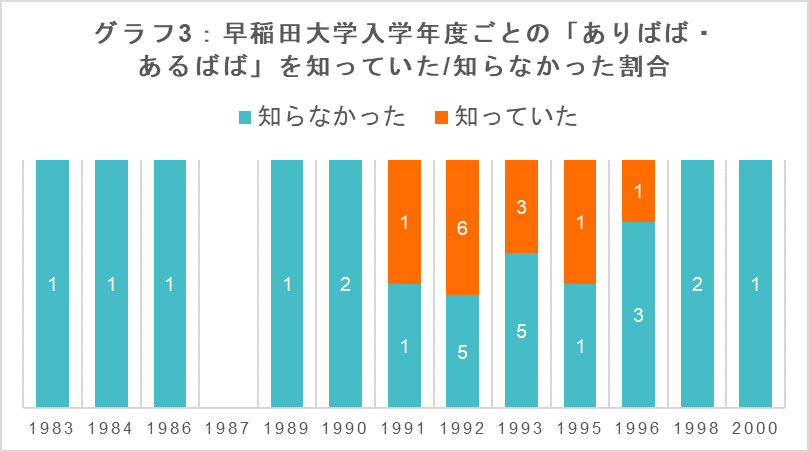

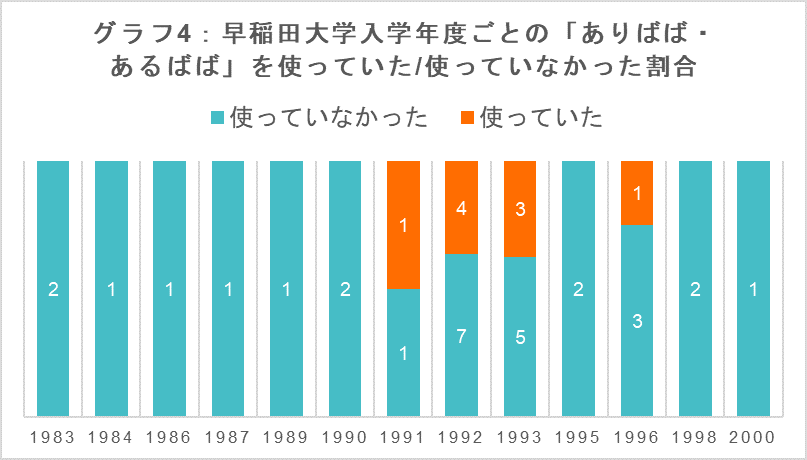

早稲田から高田馬場まで歩いて移動する意味で、「ありばば」「あるばば」という言葉は当時知っていましたか?使っていましたか?このような質問に対する回答は、グラフ3およびグラフ4のとおりである。

「ありばば・あるばば」の最初の認知者と使用者はどちらも1991年入学である。これは「馬場歩き」よりも4年遅い。さらに、1996年入学者を最後に認知者も使用者もいなくなってしまう。1997年刊行の『早稲田大学キャンパス言葉辞典』に掲載されているので、1997年までは確実に存在した語ではあるが、「ありばば・あるばば」は1991年~1996年入学者を中心にたった5年ほどだけ使われて消えていったのかもしれない。回答者からも、「ありばば・あるばば」は「馬場歩き」よりも後にできた語であるという証言が複数得られた。

さらに、ある回答者からは、1991年ごろに第一文学部の学生が大学から高田馬場駅に行くのを「ばばあるする?」と言っていたのを聞いたという貴重な情報が得られた。この回答者は「馬場歩き」という語があることはそれ以前に知っていたものの、「き」を落とした省略形はこのとき初めて聞いたため、奇妙な感じがしたと教えてくれた。

ここから推測することを許されるのであれば、次のような経緯が考えられるのではないか。まず1987年頃から「馬場歩き」が先に成立し、おそらくこの語から「き」を落とした「ばばある」を経て、1991年頃に構成要素の前後を逆にし、かつ「アリババと40人の盗賊」を連想した「あるばば・ありばば」ができた。しかし「あるばば」はあまり定着せず、1990年代後半には廃れていき、元の「馬場歩き」のみが残った。「あるばば・ありばば」が定着しなかった理由は不明だが、そもそも同じ意味を持つ語が複数ある場合、どちらかが淘汰されることは自然である。「あるばば・ありばば」は後発であったこともあろうが、「アリババと40人の盗賊」にかけるなど、少しウィットに富んだひねりのある表現で、言葉遊び的な要素が多い分、聞いてすぐには意味がわからないという欠点もあったのではないか。よりわかりやすい語である「馬場歩き」が残り、その後高い認知度を獲得したことは納得できる結果であった。

6 まとめ

今回調査・考察してきた「馬場歩き」の歴史をまとめると以下の通りである。

- 「馬場歩き」は少なくとも1987年ごろには成立し、1990年代前半から認知度が高まって、1990年代後半には多くの使用者を獲得していった。

- 「馬場歩き」はその成立当初は早稲田→馬場の方向の移動のみを意味していたが、1992年頃にはそこから意味を広げて馬場↔早稲田の双方向の移動を指すことも可能となった。

- 「ありばば・あるばば」は「馬場歩き」よりも遅く成立し、1991年~1996年入学者を中心にたった5年ほどだけ使われて消えていった可能性がある。

「馬場歩き」の本格的な歴史を描くには、今回のデータ数は少なすぎるかもしれないが、いま得られているデータだけでもこれまで知られていなかった多くのことが見えてきたと感じている。今後さらに多くの情報が得られれば、「馬場歩き」成立の経緯がより明確になっていくであろう。何か貴重な情報をお持ちの早稲田OB・OGがおられたら、ぜひ日本語学(国語学)研究班まで情報を寄せていただきたい。

澤崎文、石田佳弘、内山咲、宇津木友哉、二階堂友大、黛直汰朗